Brauche ich ein Testament oder reicht die gesetzliche Erbfolge?

Sie überlegen, ein Testament zu errichten? Sehr gut. Ein Testament ist ein wichtiger Schritt, zu einer gut geregelten Vorsorge. Aber bevor wir damit anfangen, klären wir erst einmal, ob Sie diesen Punkt brauchen oder ob Sie vielleicht diesen Punkt sogar überspringen können. Denn manchmal ist schon die gesetzliche Erbfolge genau das, was Sie wollen. Und selbst wenn Sie etwas ganz anderes festlegen wollen, müssen wir trotzdem kurz einen Blick auf die gesetzliche Erbfolge werfen, denn diese ist auch maßgeblich für das Pflichtteilsrecht.

Die gesetzliche Erbfolge einfach erklärt

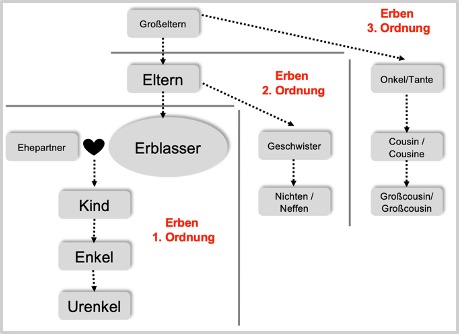

Die gesetzliche Erbfolge tritt immer dann ein, wenn Sie überhaupt nichts geregelt haben, also insbesondere kein Testament verfasst und keinen Erbvertrag abgeschlossen haben. Man unterscheidet bei den gesetzlichen Erben zwischen den Erben 1. Ordnung, den Erben 2. Ordnung und den Erben 3. Ordnung. Gedanklich kann man die Ordnungen unendlich weiterdenken, jedoch ist dies in den wenigsten Fällen notwendig.

Zu den Erben 1. Ordnung zählt immer der Ehepartner und die eigenen Abkömmlinge, also Kinder, Enkelkinder, Urenkel usw. Ein lebender Abkömmling schließt immer die danach kommenden Abkömmlinge aus. Das bedeutet, dass Ihre Enkelkinder erst dann zu Erben werden würden, wenn deren Eltern, also Ihre Kinder, vor den Enkeln versterben würden.

Sind Sie weder verheiratet noch haben Sie Kinder, dann kommen die Erben 2. Ordnung ins Spiel. Erben zweiter Ordnung sind Ihre Eltern und wenn diese nicht mehr leben, deren weitere Abkömmlinge, also Ihre Geschwister und im Falle deren früheren Versterbens, deren Kinder, also Ihre Nichten und Neffen.

Sind keine Erben 2. Ordnung vorhanden, so geht der Blick zu den Erben 3. Ordnung. Erben 3. Ordnung sind dann Ihre Großeltern, und – wenn diese nicht mehr leben – dann deren Abkömmlinge, also Ihre Onkel und Tanten bzw. deren Kinder, falls diese auch nicht mehr leben.

Sie merken, spätestens jetzt bekommt man einen Knoten im Gehirn vom Hinterherdenken, daher eine kleine Grafik, um die Ordnung der Erben zu verdeutlichen:

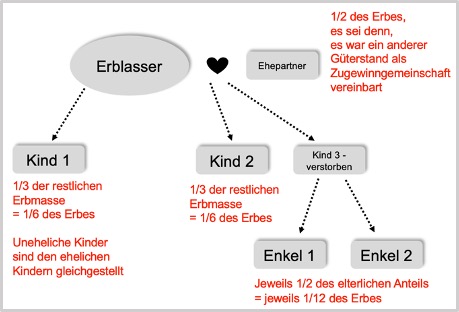

Nun ist die Frage, wer erhält in der gesetzlichen Erbfolge was? Wenn Sie verheiratet sind und KEINEN Ehevertrag abgeschlossen haben (Zugewinngemeinschaft), dann erhält Ihr Ehepartner immer mindestens die Hälfte Ihres Nachlasses. Die weitere Hälfte des Nachlasses geht zu gleichen Teilen an Ihre Abkömmlinge.

Sie sind z.B. verheiratet ohne Ehevertrag, haben 3 Kinder, von denen jedoch ein Kind bereits selbst verstorben ist. Von diesem verstorbenen Kind haben Sie jedoch bereits 2 Enkelkinder.

In diesem Fall erhält Ihr Ehepartner die Hälfte des Nachlasses, die beiden lebenden Kinder jeweils 1/3 der restlichen Hälfte, also 1/6 der Erbmasse. Die beiden Enkelkinder teilen sich den Anteil des Erbes, der auf Ihr drittes Kind entfallen wäre. Jedes der Enkelkinder würde also in diesem Falle jeweils 1/12 der gesamten Erbmasse erhalten.

Wie Sie sehen, ist es im Erbrecht üblich, mit Brüchen oder Prozentzahlen zu rechnen. Mathematikfans kommen hier also auf ihre Kosten. Um es für die NICHT-Mathematikfans etwas deutlicher zu machen, gibt es nebenstehend das Ganze nochmal als grafische Darstellung.

Entspricht diese Verteilung schon Ihren Wünschen? Dann können Sie sich die Erstellung eines Testaments ersparen. Wollen Sie etwas andres gestalten, dann gucken wir nun vorab erst einmal noch auf das Pflichtteilsrecht.

Pflichtteilsrecht – Was Sie trotz Testament nicht umgehen können

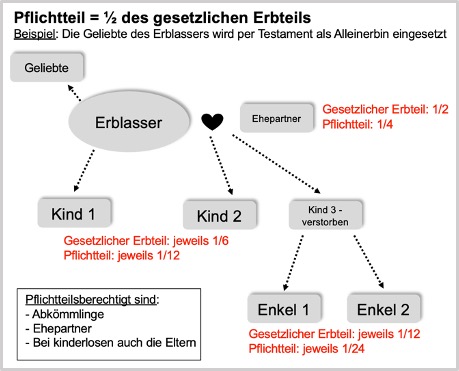

Denn es gibt ein paar Menschen, die man per Gesetz nicht komplett von einer Erbschaft ausschließen kann, das sind die sog. Pflichtteilsberechtigten. Pflichtteilsberechtigt sind im Wesentlichen die eigenen Abkömmlinge, Ehepartner und in mancher Konstellation auch noch die eigenen Eltern. Der Pflichtteil ist immer die Hälfte dessen, was einem Erben als gesetzlichem Erbteil zustehen würde.

Wir bleiben bei der vorangegangenen Familiensituation, nur mit der kleinen gedanklichen Änderung, dass der Verstorbene an dieser Stelle zusätzlich zum Ehepartner noch eine Geliebte hatte. Und dieser Geliebten hinterlässt der untreue Familienvater per Testament sein komplettes Vermögen.

Trotz dieses Testaments gehen die Ehefrau und die Kinder an dieser Stelle nicht leer aus. Die Geliebte erhält zwar zunächst den kompletten Nachlass, ist aber verpflichtet, den pflichtteilsberechtigten Angehörigen ihren jeweiligen Pflichtteil auszuzahlen. Jeder der berechtigten Angehörigen erhält nun die Hälfte seines gesetzlichen Anteils, so dass der Geliebten am Ende nur noch die Hälfte der Erbmasse verbleibt.

Zur Berechnung der daraus entstehenden Werte nebenstehend noch einmal die zugehörige grafische Darstellung.

Diese Pflichtteilsregegelungen sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, wenn Sie ein Testament erstellen.

So gestalten Sie Ihr Testament – Es ist alles erlaubt, was nicht verboten (sittenwidrig) ist

Wenn Sie nun Ihre Nachfolge per Testament regeln wollen, dann müssen Sie wissen, dass Sie grundsätzlich fast alles per Testament regeln dürfen, was Sie mögen. An seine Grenzen stößt die sog. Testierfreiheit erst dann, wenn Sie mit Ihren Verfügungen Gesetze verletzen oder eklatant gegen die guten Sitten verstoßen.

Im Folgenden ein grober Überblick über die Gestaltungsmöglichkeiten:

- Sie machen zum Erben, wen Sie wollen. (Natürliche oder juristische Personen; NICHT Tiere) Sie müssen mit dem Erben nicht einmal verwandt sein, es dürfen auch Freunde oder Bekannte zu Erben ernannt werden. Auch müssen Erben nicht volljährig sein.

- Sie können auch mehre Personen zu Erben einsetzen, diese bilden im Erbfall eine sog. Erbengemeinschaft. Diese Erbengemeinschaft hat dann gemeinsam die Aufgabe, das Erbe auseinander zu setzen. Sie können dazu auch Anordnungen treffen, wie Sie die Verteilung innerhalb der Erbengemeinschaft wünschen.

- Sie haben auch die Möglichkeit, eine Erbenreihenfolge festzulegen. Man spricht in diesen Fällen von Vor- und Nacherbschaft. Auch können Sie festlegen, ob der Vorerbe die Reihenfolge verändern darf und ob er verpflichtet ist, bestimmte Vermögenswerte für den Nacherben im Bestand zu halten.

- Neben der Erbeinsetzung können Sie auch Vermächtnisse anordnen. Ein Vermächtnis bedeutet, dass der Erbe einzelne Werte aus der Erbmasse an eine bestimmte benannte Person herauszugeben hat. Das Vermächtnis ist ein beliebtes Mittel um sehr persönliche Dinge, zumeist Sammlungen oder Liebhaberstücke an einen Menschen zu vermachen, der diese zu schätzen weiß.

- Sie können das Erbe auch unter Bedingungen stellen, allerdings sind hier die Grenzen sehr eng, dabei nicht gegen die guten Sitten zu verstoßen. Bedingungen sollten daher sehr sparsam eingesetzt werden. – Sie können bestimmen, dass ein Testamentsvollstrecker eingesetzt wird zur Teilung und/oder Verwaltung des Erbes.

- Sie können festlegen, ob Pflegeleistungen, die jemand für Sie erbringt, entsprechend in Ihrem Erbe berücksichtigt und entlohnt werden sollen.

- Sie können mit Ihrem Ehepartner ein gemeinsames Testament erstellen und sich gegenseitig zu Erben einsetzen und beispielsweise die gemeinsamen Kinder als Erben des Letztversterbenden benennen. (Berliner Testament)

- Es gibt auch spezielle Testamentsformen, die dann zur Anwendung kommen, wenn Sie einem behinderten Kind Vermögenswerte zukommen lassen möchten, die möglichst nicht auf Sozialleistungen angerechnet werden sollen. (Behindertentestament)

- Es gibt auch eine spezielle Testamentsform für Geschiedene, die zwar ihre gemeinsamen Kinder aber auf gar keinen Fall den geschiedenen Partner bedenken möchten. (Geschiedenentestament)

Im folgenden möchte ich Ihnen einige der gängigen Testamentsvarianten noch einmal im Einzelnen vorstellen:

Einzeltestament – Wenn Sie allein verfügen möchten

Wenn Sie nur für sich selbst ein Testament erstellen wollen, dann benötigen Sie ein Einzeltestament. Darin können Sie verfügen, wer nach Ihrem Tod Ihr Vermögen erben soll. Sie können auch mehrere Personen als Erben einsetzen und auch regeln, wie das Vermögen genau aufgeteilt wird. Auch einzelne Gegenstände können Sie als Vermächtnisse bestimmten Personen zuweisen.

Berliner Testament – Gemeinsames Testament für Ehepaare

Ehepartner können ein gemeinschaftliches Testament erstellen. Der Klassiker unter den gemeinschaftlichen Testamenten ist das sogenannte „Berliner Testament“. In der Regel ist es ein Bedürfnis unter Eheleuten, sich gegenseitig bestmöglich abzusichern. Diesem Wunsch trägt das Berliner Testament Rechnung, in dem es festlegt, dass nach dem Tod des erstversterbenden Ehepartners zunächst der verbliebene Ehepartner das komplette Vermögen erhalten soll und erst nach dem Tod des verblieben Partners die gemeinsamen Kinder oder ein sonstiger Dritter Nacherbe werden soll.

Vorerbschaft und Nacherbschaft: Absichern mit Struktur

Zunächst gilt festzulegen, ob der überlebende Ehegatte Vollerbe oder „nur“ Vorerbe sein soll. In einem Ehegattentestament gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten, wie die Erbfolge geregelt werden kann:

1. Vor- und Nacherbschaft

Hier wird der überlebende Ehepartner zunächst nur als sogenannter Vorerbe eingesetzt. Das bedeutet: Er darf zwar den Nachlass verwalten und nutzen, aber nicht beliebig darüber verfügen – insbesondere kann er bestimmte Dinge nicht verschenken oder veräußern. Nach dem Tod des Vorerben geht das verbleibende Vermögen an den sogenannten Nacherben über – häufig sind das die gemeinsamen Kinder. Diese Variante bietet sich an, wenn man sicherstellen will, dass das Erbe in der Familie bleibt.

2. Voll- und Schlusserbschaft

Bei dieser Variante wird der überlebende Ehepartner als Vollerbe eingesetzt. Er kann frei über das gesamte Vermögen verfügen, auch verschenken oder verkaufen. Erst nach seinem Tod erben dann die Schlusserben – meist ebenfalls die gemeinsamen Kinder. Diese Lösung ist deutlich flexibler, bringt aber das Risiko mit sich, dass vom ursprünglichen Nachlass am Ende womöglich nur noch wenig übrig ist.

Berliner Testament – Enterbung der Kinder für den ersten Erbfall

Es gibt bei diesem Berliner Testament jedoch noch ein paar weitere Fragen zu beantworten, die zumindest dann von Bedeutung sind, wenn Sie eheliche und/oder uneheliche Kinder haben. Denn durch die Verwendung des Berliner Testaments werden diese Kinder für den ersten Erbfall per Testament zunächst einmal enterbt. Ist die Vorerbschaft noch dazu unbeschränkt, so könnte theoretisch der Vorerbe das Erbe komplett durchbringen und die Nacherben somit leer ausgehen lassen. Je nach Lebenswandel der Eltern gehen diese Befürchtungen auch von manch einem Abkömmling genauso aus. In diesem Fall hat der Abkömmling genau eine Möglichkeit, sich wenigstens ein kleines Stück vom Kuchen zu sichern, indem er seinen Pflichtteil geltend macht. Das wiederum ist natürlich gerade nicht im Sinne eines Berliner Testaments und kann u.U. den verbleibenden Ehepartner in böse Liquiditätsschwierigkeiten bringen, insbesondere, wenn das wesentliche Erbe aus einer selbstgenutzten Immobilie besteht.

Pflichtteil und Strafklauseln im Berliner Testament

Es gibt daher eine sog. Strafklausel, die Sie in Ihr Berliner Testament integrieren können, die besagt, dass der Abkömmling, der nach dem ersten Todesfall seinen Pflichtteil geltend macht, auch nach dem Tod des Letztversterbenden nur einen Pflichtteil bekommen soll. So muss der Abkömmling entscheiden, ob er sofort nach dem Tod des ersten Elternteils seinen Pflichtteil verlangt, dafür aber am Ende nur weniger bekommt als Andere, oder ob er den Tod des weiteren Elternteils abwartet, die Regelungen der Eltern also akzeptiert und dafür am Ende vollwertiger Schlusserbe wird.

Testamentsregelung bei Wiederheirat des Partners

Daneben müssen Sie sich Gedanken darüber machen, wie Ihre Haltung zur Wiederheirat des verbliebenen Partners ist, auch wenn dieser Gedanke vielen Menschen extrem schwerfällt. Und dabei geht es nicht um moralische Gesichtspunkte, sondern einzig und allein um Versorgungsgesichtspunkte. Denn bei einer Widerheirat wird der neue Partner natürlich seinerseits wiederrum erbberechtigt. Und plötzlich mischen sich an dieser Stelle unter Umständen zwei Vermögen. Vielleicht bringt sogar der neue Ehepartner seinerseits Kinder mit in die Ehe. Soll dann der wiederheiratende Ehepartner weiterhin unbeschränkter Vorerbe bleiben? Oder soll in diesem Moment der Pflichtteil für die Kinder oder sogar der komplette Erbteil der Kinder zur Auszahlung fällig werden? Wollen Sie also, dass Ihr hinterbliebener Ehepartner auch mit neuem Liebesglück finanziell unabhängig bleibt und vertrauen darauf, dass er zum Wohle der gemeinsamen Kinder handeln wird? Dann müssen Sie für den Fall der Wiederheirat keine Anordnung treffen. Haben Sie jedoch Sorge, dass im Falle einer Wiederheirat Ihre Kinder zu kurz kommen könnten, oder wollen Sie gar post mortem verhindern, dass eine solche Heirat möglich wird, so können Sie selbstverständlich entsprechende Anordnungen für diesen Fall treffen. Je nachdem, wie finanziell belastend diese Anordnungen für den verbliebenen Partner ausgestaltet werden, mag dies im Einzelfall sogar eine weitere Ehe verhindern. So unangenehm dies auch sein mag, gemeinsam sollten Sie sich diese Frage stellen und diese auch gemeinsam beantworten. Selbstverständlich können Sie auch für beide Ehegatten unterschiedliche Anordnungen treffen für den Fall der Widerheirat, auch wenn das sicherlich bei Ihrem Nachwuchs für Fragen sorgen würde.

Behindertentestament – rechtliche Sicherheit für Angehörige mit Behinderung

Wenn Sie Angehörige mit einer Erbschaft absichern möchten, die aufgrund von Krankheit / Behinderung vermutlich lebenslang von Sozialleistungen anhängig sein werden und verhindern möchten, dass das Erbe auf Sozialleistungen angerechnet wird, so gibt es für diese Fälle eine Testamentsgestaltung, die man umgangssprachlich als Behindertentestament bezeichnet.

Vorerbschaft und Nacherbschaft verhindern den Zugriff des Staates

Über das Konstrukt von Vor- und Nacherbschaft hat man die Möglichkeit, den behinderten Angehörigen bestmöglich abzusichern, gleichzeitig jedoch die Sozialleistungsträger von dem Zugriff auf das Vermögen abzuhalten. Auch bei Menschen, die nicht von Sozialleistungen leben, jedoch bekanntermaßen nicht mit Geld umgehen können, und Sie befürchten müssen, dass dieser als Erbe die Erbschaft unmittelbar „verschleudert“, können Sie auf diese Testamentsform zurückgreifen, um den Erben damit quasi vor sich selbst zu schützen. Um eine solche Gestaltung zu erreichen müssen Sie sich zum einen entscheiden wer zu Lebzeiten des behinderten Erben die Verwaltung des geerbten Vermögens übernehmen soll und zum anderen, wer nach dessen Tod das Vermögen erhalten soll.

Testamentsvollstreckung – Testamentsvollstrecker

Sie sollten also in Ihrem Familien- und/oder Freundeskreis nach einer Vertrauensperson suchen, die bestenfalls noch erheblich jünger ist als der behinderte Erbe. Die meisten Menschen legen als Nacherben und Verwalter dieselbe Person fest, was zweifelsohne einige Vorteile hat. Dies ist aber nicht zwingend. Wenn Sie keine Vertrauensperson finden, die das geerbte Vermögen für den Vorerben verwalten soll, dann können Sie auch einen – vom Gericht zu bestimmenden – Testamentsvollstrecker einsetzen.

Zuwendungen im Behindertentestament richtig festlegen

Wichtig ist, dass Sie in Ihrem Testament festlegen, welche Vorteile und Leistungen der Vorerbe aus der Erbschaft erhalten soll. Die folgenden Festlegungen sind gängig:

- Taschengeld und Geldzuwendungen, die anrechnungsfrei sind

- Geschenke zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Geburtstag

- Finanzierung von Freizeiten und Urlaubsaufenthalten

- Zuwendungen zur Befriedigung geistiger und künstlerischer Bedürfnisse

- Aufwendungen für Besuche bei Verwandten und Freunden

- Aufwendungen für ärztliche Behandlungen, Heilbehandlungen, Therapien und Medikamente, die von der Krankenkasse nicht (vollständig) gezahlt werden

- Anschaffungen von Hilfsmitteln und Ausstattungsgegenstände, die von der Krankenkasse nicht (vollständig) bezahlt werden

- Aufwendungen für zusätzliche Betreuung, z.B. bei Spaziergängen, Theater- und Konzertbesuchen, Einkäufen und ähnliches

- Aufwendungen für Güter des persönlichen Bedarfs, z.B. Kleidung oder Einrichtung der Wohnung.

- Eine Immobilie zum selber bewohnen

Darüber hinaus können Sie weitere individuelle Zuwendungen festlegen.

Geschiedenentestament – Vermögensschutz bei minderjährigen Kindern

Wenn Paare sich getrennt haben oder sogar geschieden sind, diese aber gemeinsame Kinder haben, dann gehen erbrechtliche Überlegungen oft dahin, dass zwar die eigenen Kinder etwas erben sollen, aber die ehemaligen Partner auf keinen Fall dieses Geld verwalten oder im Falle des vorzeitigen Todes des Kindes dann gar selbst erben sollen.

Wann wird das Kind Vollerbe? Altersgrenzen & Bedingungen

Für diese Fälle gibt es eine Gestaltungsmöglichkeit über das Konstrukt der Vor- und Nacherbschaft. Dadurch können Sie sicherstellen, dass das Vermögen – solange Ihre Kinder noch minderjährig sind – von einer Vertrauensperson Ihrer Wahl verwaltet wird und dem Kind erst mit Volljährigkeit und wenn ausgeschlossen ist, dass der geschiedenen Ehepartner durch Erbrecht auf dieses Geld Zugriff hat, zur Verfügung steht. Um eine solche Gestaltung zu erreichen müssen Sie sich zum einen entscheiden, wer für das minderjährige Kind im Falle Ihres Todes die Verwaltung des geerbten Vermögens übernehmen soll und zum anderen, wer anstelle des anderen Elternteils Nacherbe des Kindes sein soll, falls das Kind versterben sollte bevor es Vollerbe wird.

Daneben müssen Sie entscheiden, wann Ihr Kind zum Vollerben werden soll. Die meisten Menschen knüpfen dies an die Volljährigkeit, manche auch erst an die Erreichung eines höheren Alters. Viele legen auch fest, dass das Kind dann sofort Vollerbe werden soll wenn der andere Elternteil verstirbt und damit kein Zugriff durch diesen mehr erfolgen kann. Von dieser Variante rate ich vor der Volljährigkeit ab, da dann so oder so vom Gericht ein Verwalter bestimmt werden müsste bis zur Volljährigkeit.

Auch eine gängige Bedingung für den Erwerb der Vollerbschaft ist die, dass das Kind selbst ein Testament errichtet hat, in dem der andere Elternteil als Erbe ausgeschlossen ist.

Die Rolle des Testamentsvollstreckers

Sie sollten also in Ihrem Familien- und/oder Freundeskreis nach einer Vertrauensperson suchen, die bestenfalls noch erheblich jünger ist als Sie. Die meisten Menschen legen als Nacherben und Verwalter dieselbe Person fest, was zweifelsohne einige Vorteile hat. Dies ist aber nicht zwingend. Wenn Sie keine Vertrauensperson finden, die das geerbte Vermögen für den Vorerben verwalten soll, dann können Sie auch einen – selbstbenannten oder vom Gericht zu bestimmenden – Testamentsvollstrecker einsetzen.

Festlegung der Zuwendungen an das minderjährige Kind

Wichtig ist, dass Sie in Ihrem Testament festlegen welche Vorteile und Leistungen das minderjährige Kind aus der Erbschaft bereits erhalten soll. Die folgenden Festlegungen sind gängig:

- Taschengeld und Geldzuwendungen

- Geschenke zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Geburtstag

- Finanzierung von Freizeiten und Urlaubsaufenthalten

- Zuwendungen zur Befriedigung geistiger und künstlerischer Bedürfnisse

- Aufwendungen für Besuche bei Verwandten und Freunden

- Aufwendungen für Güter des persönlichen Bedarfs, z.B. Kleidung oder Einrichtung der Wohnung.

- Eine Immobilie zum selber bewohnen

Darüber hinaus können Sie weitere individuelle Zuwendungen festlegen.

Kosten – Was kostet ein Testament?

Wenn ich Ihnen den Text für ein Testament entwerfen soll, dann kann ich Ihnen dieses zu den folgenden Festpreisen anbieten:

| Einzeltestament | 450,- € |

| Einzeltestament als Behinderten- oder Geschiedenentestament | 600,- € |

| Ehegattentestament | 650,- € |

| Ehegattentestament als Behinderten- oder Geschiedenentestament | 1.000,- € |

Sämtliche dieser Leistungen finden Sie im Shop.

Wenn Sie Ihr Testament beim Nachlassgericht hinterlegen möchten, so entstehen dafür noch gesonderte geringe Gebühren des Nachlassgerichts, welche nicht im Preis des Testaments enthalten sind.

Wenn Sie neben einem Testament auch eine Vorsorgevollmacht und/oder eine Patientenverfügung benötigen, so finden Sie im Shop auch günstige Paketpreise.